【富士塚】鎮守氷川神社と川口神社、2つの富士塚を訪ねてみた(2025.3.24)

春の兆しを感じる午後、川口市内に残る2つの富士塚を巡ってきました。

古くからの信仰と、地域の人々の想いが息づく“小さな富士山”。

今回訪れたのは、「鎮守氷川神社の富士塚」と「川口神社の富士塚」です。

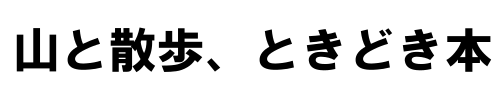

鎮守氷川神社の富士塚

最初に訪れたのは、南鳩ヶ谷駅から歩いて20分ほどの場所にある鎮守氷川神社。

平日の午後だったこともあり、境内には人影もなく、とても静かで落ち着いた空間でした。手入れの行き届いた境内の右手に、目的の富士塚が見えてきます。

この富士塚は、万延元年(1860年)に富士講の一つ「月三講」によって築かれたもの。当時は江戸末期で、桜田門外の変や日本の開国など、時代が大きく動いていた頃です。そんな時代背景の中、地元の人々がこの富士塚にどんな祈りを込めたのか、想像すると感慨深いものがあります。

塚の周囲には石碑が点在しています。「御中道成就」の碑は大正7年(1918年)とありました。富士山の御中道巡りが行われた記念のようです。

登山道は整備されていて、石段を登ると頂上には石祠やボタ石、撫で犬が祀られています。西側は建物で視界がふさがれているものの、北西の斜面には春の花が咲き始めていて、心がなごむ風景でした。

□鎮守氷川神社の富士塚

https://maps.app.goo.gl/t5U71GFxsz3wUW487

住所 〒332-0031 埼玉県川口市青木5丁目17−37

所在施設 鎮守氷川神社

成立 万延元年(1860年)

構築講 月三講

大きさ 高さ約3メートル、直径役8メートル

眺望 なし(周辺の建物に阻まれる)

登頂 可能

備考

参考

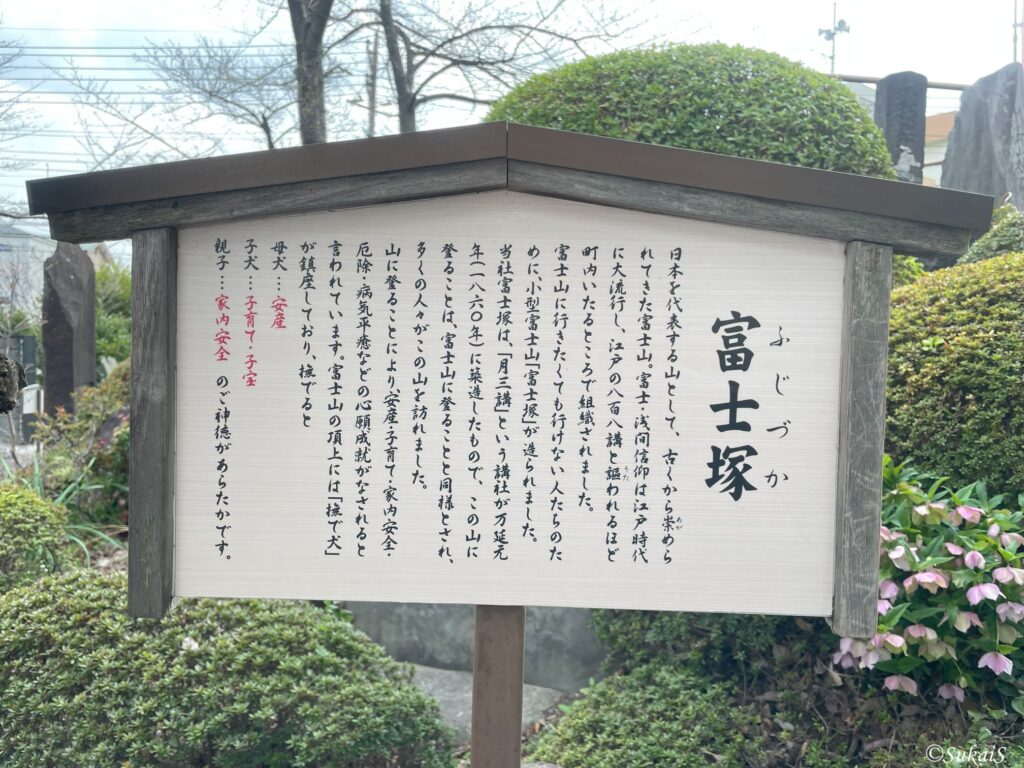

川口神社の富士塚

氷川神社から歩くこと約35分、次に訪れたのは川口神社。

境内にはソメイヨシノのつぼみが膨らみ、いくつかはすでに咲き始めていて、春の訪れを感じさせてくれます。

こちらの富士塚は昭和4年(1929年)、昭和天皇の即位を記念して「大正講」という富士講によって築かれたものです。

鎮守氷川神社の富士塚と比べると時代はぐっと新しく、昭和の始まりとともに地域の未来を願って築かれたのかもしれません。

短いながら登山道と整備されていて、平成26年(2014年)には移設・拡張もされているとのこと。こうした改修からも、現代においても大切に保存されていることが伺えます。大正講の碑も残っており、信仰の痕跡が今なお感じられました。

□川口神社の富士塚

https://maps.app.goo.gl/xc2ektGMx3fud4b2A

住所 〒332-0014 埼玉県川口市金山町8−19

所在施設 川口神社(http://kawagutijinja.sakura.ne.jp/)

成立 昭和4年(1929年)

構築講 大正講

大きさ 高さ約2メートル、直径約6メートル

眺望 なし

登頂 可能

備考 平成26年に移設拡張

参考

おわりに

2つの富士塚を巡って感じたのは、どちらも地域の人々の祈りや願いが込められた、小さな信仰のかたちだということ。

鎮守氷川神社の富士塚は、幕末の激動の中に築かれた歴史ある静寂の塚。

一方の川口神社の富士塚は、昭和という新しい時代の幕開けを祝う、明るい未来への願いが込められた塚。

規模は大きくないけれど、どちらも登ってみると、ちょっとした登山気分とともに心がすっと落ち着く感覚がありました。

街の中にひっそりと残るこうした富士塚、散策の途中に立ち寄ってみるのもおすすめです。