【富士塚】成子天神社の富士塚(鳴子富士)を巡る(2025.07.11)

西新宿にある成子天神社の富士塚を巡りました。

基本情報

日付:2025.7.11

天候:曇り

コースタイム

14:51 発 新宿駅

15:08 成子天神社の富士塚

16:25 着 新宿駅

行程

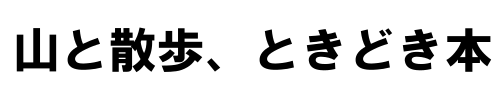

成子天神社

連日猛暑が続いていますが、暑さがひと段落した日に成子天神社の富士塚を巡りました。

2011年の震災直後、西新宿の客先に在中しお仕事をしていました。

新宿駅を下車し、新宿区と中野区を分ける神田川の近くまで徒歩で通勤していました。

当時から成子天神社があることは知っていましたが、立ち寄ったことはありません。

高そうな高層マンションが立ち並ぶ西新宿の地に、成子天神社は残されています。

成子天神社の富士塚

当時から成子天神社があることは知っていましたが、富士塚の概念すらしらず。

そのようなものがあることを知りませんでした。

最近富士塚を調べていて西新宿にあることを知りました。

高層マンションに囲まれ展望はありません。

しかし神社が丁寧に残されていることで、この富士塚も丁寧に残されています。

立派な大きさだと思います。

お山開きの後なのか草も手入れされているようです。

常時登れるのもうれしいところです。

しかしこの富士塚の面白いところは登山道の豊富さのように感じました。

お中道のように5合目を回遊できる構造、登り口も2、3通りあり、それを使えるようになっています。

保存や安全のために使えないようになっている富士塚が多い中、うれしい配慮だと感じました。

□成子天神社の富士塚(鳴子富士)

https://maps.app.goo.gl/MHuSmYjxbyPVH8rWA

住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目14-1

所在施設 成子天神社 http://www.naruko-t.org/

成立 1920年(大正9年)

構築講 丸藤成子講

大きさ 高さ約12メートル、東西幅約20メートル、南北幅約17メートル

眺望 ビルに阻まれなし

登頂 可能

備考 -

参考 https://tokyo-trip.org/spot/visiting/tk1038/

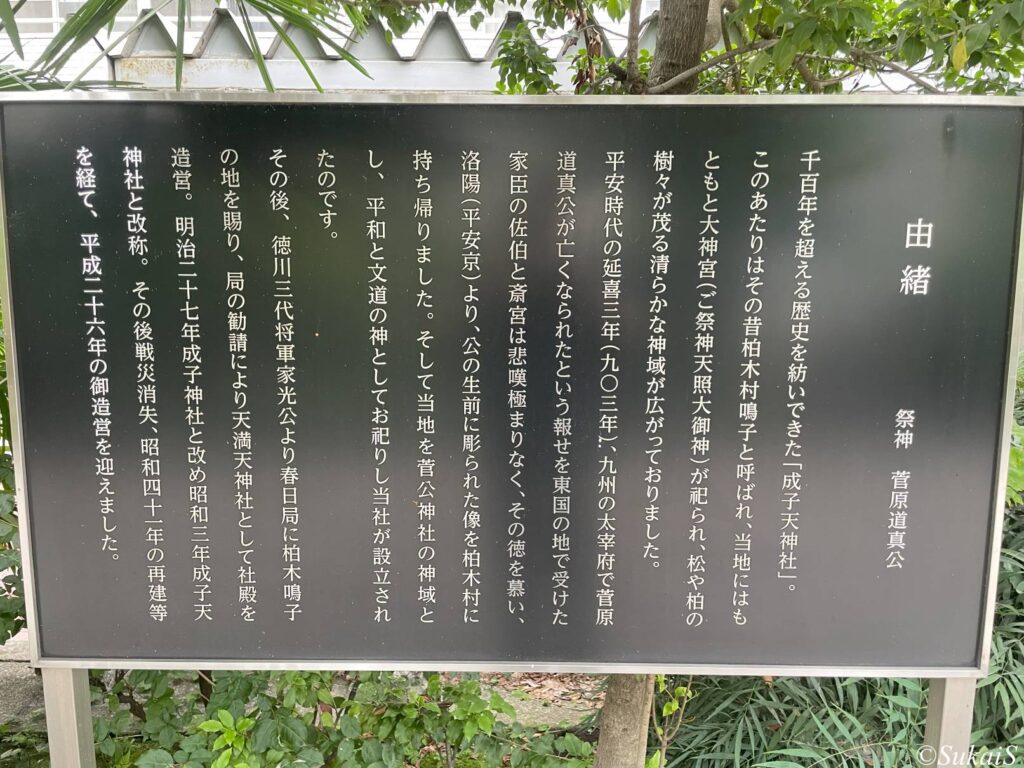

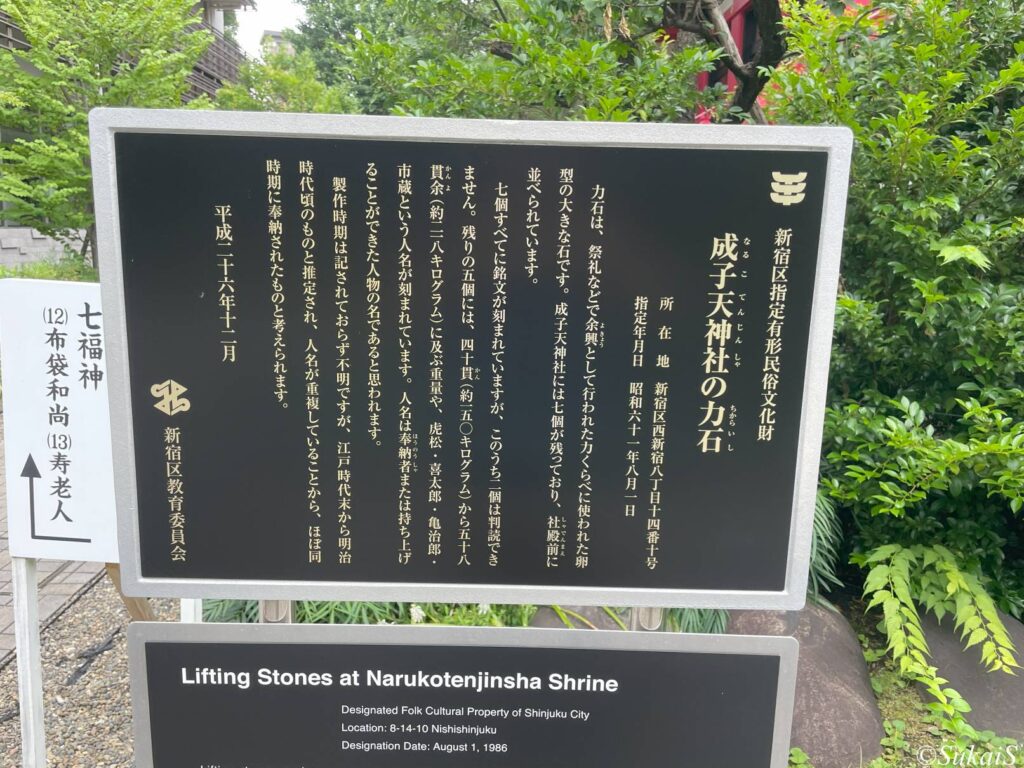

新宿区登録文化財 史跡

成子天神社の富士塚

所 在 地 新宿区西新宿八丁目十四番十号

登録年月日 平成二年六月一日

大正九年(一九二〇)八月に、成子天神社境内にあった天神山と

いう小山に富士山の溶岩を配して築かれたもので、区内で最後に

築かれた富士塚です。高さは約十二メートルあり、区内では最大

規模となっています。塚の北側には浅間神社の小祠があります。

富士塚は、江戸時代中期より、江戸庶民の間で盛んになった

富士信仰の遺跡です。同業者を中心に富士講が組織され、神社の

境内に模造富士を築いて崇拝しました。

成子天神社の富士塚は、柏木·角筈地域(現在の北新宿·西新宿)

の人々を中心に組織された丸藤成子講が奉祀していたもので、最

盛期には約二〇〇名の講員がいましたが、現在は活動していません。

平成二十六年十二月

新宿区教育委員会

西新宿

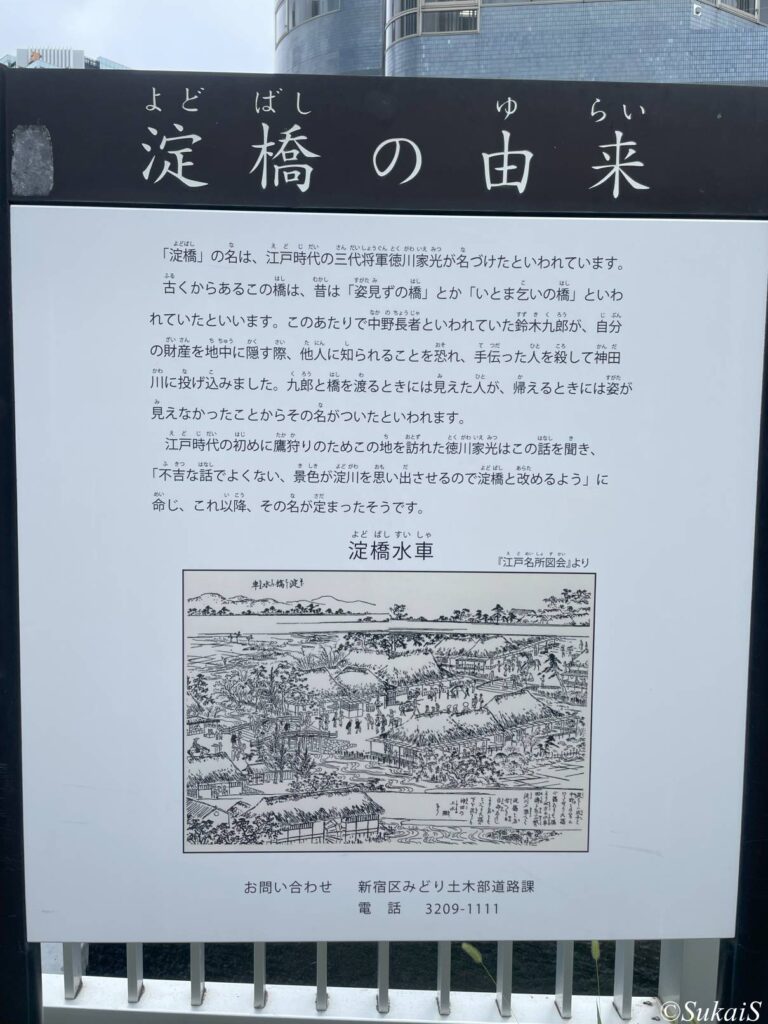

西新宿で働いていた時、神田川付近をよく散歩していました。

神田川の東側は下町情緒のある、低層の家や商店の立ち並ぶ場所でした。

今回富士塚を調べていて、再開発されていることを知りました。

当時の面影はすっかりなくなり、高層のビルに代わっていました。

14年経つのですから無理もないのですが、都心部の開発スピードには驚くことが多いです。

まとめ

西新宿の成子天神社の富士塚を巡りました。

西新宿の開発の中で神社や富士塚など変わらず残されているものがあります。

一方で下町風情のあった町が開発により消えていました。

興味深いことです。